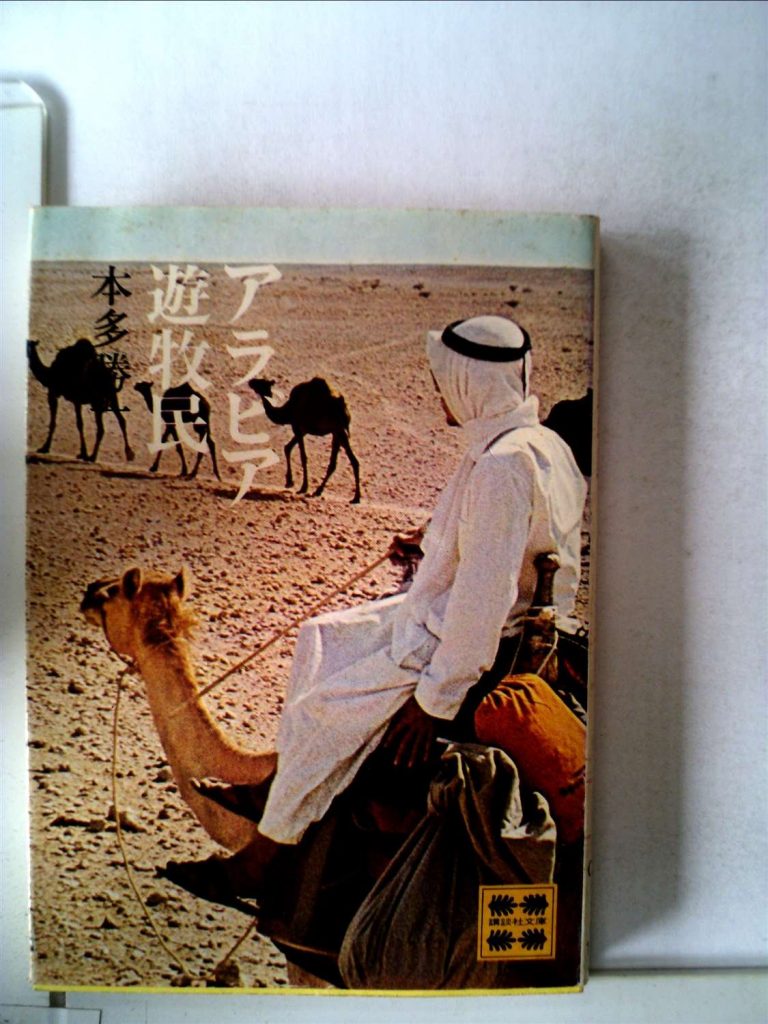

アラビア遊牧民

最近は読書の時間が取れなくて気軽な読み物ばかり眺めているのだが、少し前から個人的にアラビアが来ていて、アラビアに関する本をアマゾンで探して見つけたのが表題書。これを読んでいる間ずっと既読感があり、後に少し思い出した。別の本の中でこの一編を読んでいたのだった。とある特殊な状況下で読んだものなので、ある種の、色や臭いが纏わり付くような感情が伴っている。なお、アラビアと言えばフィンランド。何のことかピンとこない人は、「アラビア」とだけ検索すれば分かると思う。フィンランド語をまた触りたくなったが、今は他の事で手一杯なので我慢である。

もう四半世紀以上も前の、冷夏の翌年。夏休みの前半は西表島を歩き回って過ごし、さてフェリーで本土に帰ろうとしたところ、丁度盆休みに掛かっていて石垣島から沖縄本島への便が全て休業中とある。もう一度西表に戻るのも面倒だしお金もかかるので、仕方が無くフェリーが再開するまでの4・5日をフェリー乗り場の傍の公園で過ごした。当時は飛行機や民宿の選択肢は(金銭的にも)思い浮かばなかったのだ。公園の向かい側には図書館があり、茹だる様な暑さの日中はその中に避難できたのは助かった。開館と同時に突入してひたすら読んだのが本田勝一集。その中に本書を収録した『極限の民族 (本多勝一集9)』があった。カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民の三章立てである。

さて、本書は著者とカメラマンの二人がアラビア半島の遊牧民と一緒に過ごした2週間の経験に基づくルポである。欧米以外の外国文化にあまり晒されずに生活する僕たち一般的な日本人にとって、アラブ遊牧民の文化や思考法はこの地球上で最も疎遠なものの一つであると思う。先ず自然がまるで違う。この生活環境の隔たりは恐らく、実際に体感するまで想像できない程に大きい。この点は本書でも随所で指摘される。付け加えて、農耕民に対する遊牧民、多神教に対する一神教、そして島国故に比較的孤立した歴史を持つ日本に対してアラブ地域は様々な文化が交流し、征服王朝が入れ替わって来た複雑な歴史を持つ。少し思いつくだけでもこれだけの対立要素がある。そこに住む人々の精神構造が日本人とまるで異なっていても当然と言える。アラビア遊牧民の精神性はカナダ・エスキモーやニューギニア狩猟民と比べても遠く隔たっているという。

著者たちは最初に遊牧民一族のキャンプへ迎え入れられた際に、男たちの寛大で気前のいい振る舞いに感心する。「なんと気持ちのいい人たちだろう」と思ったという。しかし、一緒に暮らす時間が経つにつれ、その本性が見えてくる。彼らの寛大さは、自身が能動的に他者に対して行動するときに(のみ?)表れる。それが多分集団内での自身に対する評価基準として働くのだ。これを「面子」という。一旦受け身に回った場合の行動はどうやら評価基準に乗らないようで、そうした際の彼らはひたすら欲望のままに振舞う。少なくとも著者の文章からはそういう印象を受ける。著者たちの遊牧民との別れは苦いものになった。実際に著者がどういう経験をし、どう思ったか気になる人は本書を読んでもらいたい。

本書について、注意点が二つほどある。一つ目は、本書の情報が50年ほど前のアラビアの、ごく一家族についてであるという点。ここで彼が経験した内容が現代アラビア遊牧民一般に敷衍できるとは限らない。二つ目は、ここで述べられる観察が日本人の価値基準からのものに過ぎないこと。本書でも述べられることとして、日本人の価値観(数十年前の?)が世界的に見ても特殊な可能性も当然ある。ムスリムの行動基準は神が決める。以下は間違っているかもしれないが、ムスリムの倫理観は各人が神との一対一の関係に於いてのみ規定される。他の人は(恐らく)関係が無い。日本人の行動基準は「お天道様が見ている」だと僕は思っているので、ムスリムと近いのかなあと思っていたのだが、本書の一例ではどうやら違うもののようだ。何で異なるのかは分からない。

著者に関してはその夏に纏めて読んだっきりで、以降思い出すことすらなかった。数十年ぶりに読んだ本書はなかなか興味深く、キンドル版で他の二つも出ているので、本書を読んだ勢いで『カナダ・エスキモー』も眺め始めた。植村直己のエッセイでもおなじみの生活スタイルがとても面白い。