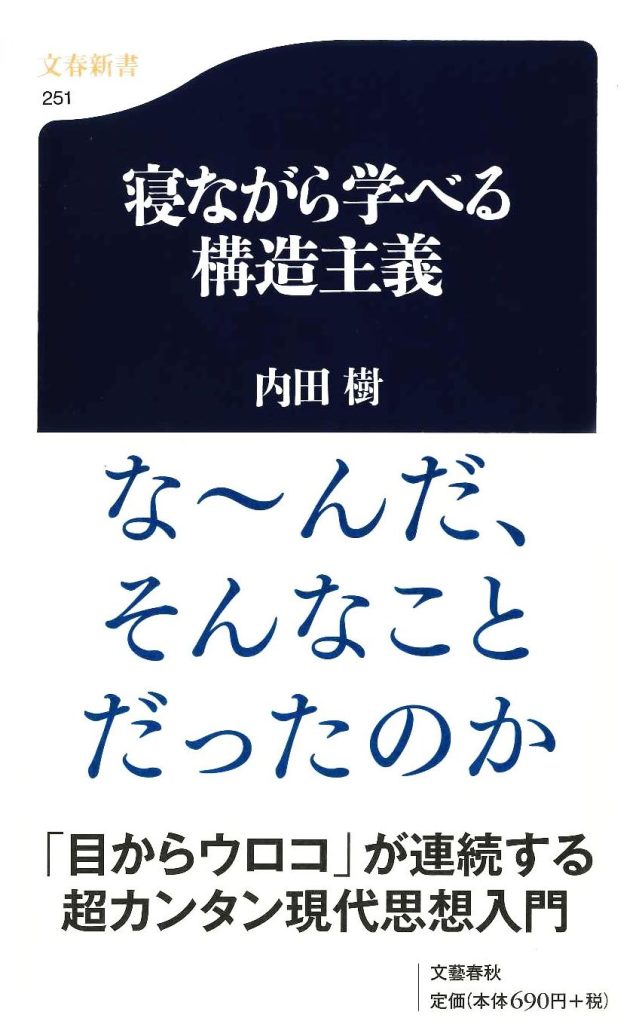

寝ながら学べる構造主義

『寝ながら学べる構造主義』と『はじめての構造主義』の2冊は、毎日短時間だけ時間を決めて読んでいる本の副読本として読んだもの。その本、読み終わったら別途紹介するかも知れないが、最初のうちは分かりやすくて捗ったのだが、次第に理解の曖昧な箇所が積み重なってきた。そのガイダンスとして、加えて周辺の知識を知りたくなった。

表題書が書かれた20年前は思想史的な時代区分で言うと「ポスト構造主義」であるらしい(なにぶん知識がないので、現在は何主義が主流なのか知らない)。「ポスト」が付くからと言って、「構造主義」が主流思想となる時代が終焉していた訳ではなくて、その思考法が僕たちの考え方にあまりに深く浸透してしまった為に、「自明のもの」となってしまった時代である、と著者は説明する。続けて、「自明」だからこそ取り上げる必要がある、と説く。社会は常にある思想を根底に据えた常識に支配される。同じ思想内部からはその偏り度合いが見えない「常識」も、外部の視点から見れば「偏見」となる。構造主義が覇権を取る現代(当時)の終わりの始まりの兆候の一つとして本書は位置付けられる。

普遍性や本質(イデア)を追求する代わりに、個人がその人の人生をどのように生きるかを追求したのが実存主義で、ハイデガーやサルトルに代表される。これに取って代わったのが構造主義である。人の思考や行動様式は、その人が所属する文化によって決められる。文化はある構造に基づき、この構造自体は人間社会の時間スケールで見るなら普遍的な法則に支配される、というのがその主張。「反人間主義」と言うレッテルが貼られるそうだが、『はじめての構造主義』にもあるように、僕もそうは思わない。構造主義は異文化を尊重する土台となる。

表題書の方では構造主義の「地ならし」となったマルクス、フロイト、ニーチェの思想を解説し、始祖ソシュールについて述べてた後、構造主義を代表する4人:フーコー、バルト、レヴィ=ストロース、ラカン、の仕事が紹介される。ソシュールは言語学、レヴィ=ストロースは文化人類学、ラカンは精神分析が専門である。バルトとフーコーは一言で言えないが、それぞれ言語学と社会学でいいのかな? 分野が多岐に渡るので驚くが、構造主義的分析の本質は方法論にある。なので他にも生物学、経済学、記号論等へと波及して行く。

特に面白そうと思ったのはバルトとレヴィ=ストロース。その後者に焦点を当てたのが『はじめての構造主義』である。なんとなれば彼の代表作こそがサルトルの実存主義に死亡宣告を突きつけた、構造主義の最重要人物だから。彼の神話分析の手腕は芸術的で、余人が同様のフォーマットで真似ようにも上手くいかないそうな。人間社会の構造の根底にある要素の一つに「女性の贈与」体系がある。つまり、集団間でどのように女を交換するかの様式である。フェミニストが聞いたら発狂しそうなアイデアだが、現代社会ではもう見えづらくなっているものの、歴史を顧みればその普遍性に納得が行く。本書は構造主義のルーツとして遠近法と数学が結び付けられていて、上に挙げた本と甲乙つけ難い面白さであった。

バルトの方は、表題書の解説を読む限りでは、普段僕がぼんやりと考えていることと重なっていて、物凄く腑に落ちた。たぶん、構造主義的な思考法が僕の常識に入っているからかも知れない。確かに、何かを書く(言う、でもいい)というプロセスは、言葉を媒体として頭の中に既に組み上がっている思考を汲み出す作業ではない。そういう面があることは確かだけど。表現したい内容が複雑に、曖昧になればなるほど、むしろ頭の中にストックしている語彙の中からキーワードらしき言葉を抜き出して並べてみて、それから整合性を付けるのである。言葉が先で思考はそこから生まれる、と言う状況は、僕自身何かを書く必要に迫られた時に常に経験している。小説家も多分、頭に浮かぶ無数の言葉を取捨選択して整備し、物語としての辻褄を合わせる。ピンチョンの小説が魅力的に感じたのは、その整備が完全ではなくて、多くのガラクタが乱雑に残されたままだからかも知れない、とふと思った。

何を思ったのか読み始めてしまった『ゲルマン諸語のしくみ』。難しい(専門的、かつ色んな言語が出てくるので)、分厚い、高い、と三拍子揃った本である。出版前から一応チェックしてはいたものの、実物を見てしばらく躊躇していた。ドイツ語やノルウェー語が例に挙げられていると多少は分かるのだが、アイスランド語やゴート語など(その他多数)が出てくるともうサッパリ、雰囲気を感じるだけで良しとしてしまう。まだ序盤も序盤、「性」の部分が終わったところ。英語やドイツ語で、何でこうなっているの、という疑問が解消できて面白さはあるのだけど、この本を余さず享受できるだけの素養を持つ人が日本にどれだけ居るのだろう。