「おのずから」と「みずから」

もう読まないであろう本や取っておく価値を感じない読み終わった本を初夏頃に売り払い、本棚が少しスッキリした。それでも手放せない(いずれ読みたいなどの理由で)積読本は増える一方なので、少しずつ処理することにする。本書はその内の一冊。朝の隙間時間に読んでいた為、随分時間がかかってしまった。

「自ずから」は「おのずから」とも「みずから」とも読める。この二つの言葉を使い分ける際に、そのそれぞれの背後にある心理には隔たりがある。これらを「一語で語うるような基本発想において、日本人は包容的・寛容的で豊かな情感を持った独自の思想文化を育ててきた」「同時にそれは、自律的・合理的な思考を欠く不徹底で曖昧な思想文化でもあるという批判をも生み出している」「一語でもありえ、かつ異なる語でもある2項の、その交差、「あわい」を問うことは、日本人の自然認識、自己認識のあり方をあらためて相関として問い直すことであり、・・・、日本人の現実感覚や、無常感、死生観の問題も併せて論じようと思っている。」(「序」より抜粋)というのが本書第I部の趣旨である。日本古今の思想家や文学作品が数多く参照されており、著者の学識の高さに感服する。

第I部も興味深かったが、より気軽に読める第II部「やまと言葉で哲学する」はより面白く読めた。「さびしい」「おもしろい」「すむ」など約10の言葉を用例と共に文化的に考察した文章である。例えば、「〈さびし〉という感情は、万葉のむかしより、われわれの生と死をかたちづくってきた基本感情の一つであるが、〈さびし〉はかならずしも全的に厭われてきたわけではない。ある独特のプラス・マイナスの両義的味わいを持つものであった」。そして西行と蕪村を引用しつつ、「本来あった生気や活気が失われて、その欠如、荒涼、寂寥を託っているだけでなく、常に同時に、元の活気ある、望ましい状態を求める気持ちでいる感情なのである」。そして西脇純三郎を引用して、「文化とは、何よりも、人間がもともとその本来の性質として持っているという哀愁感といった感じかたにもどることだというのである」と続く。実際はもう少し色々と書いてあり、妙に考えさせられてしまった。

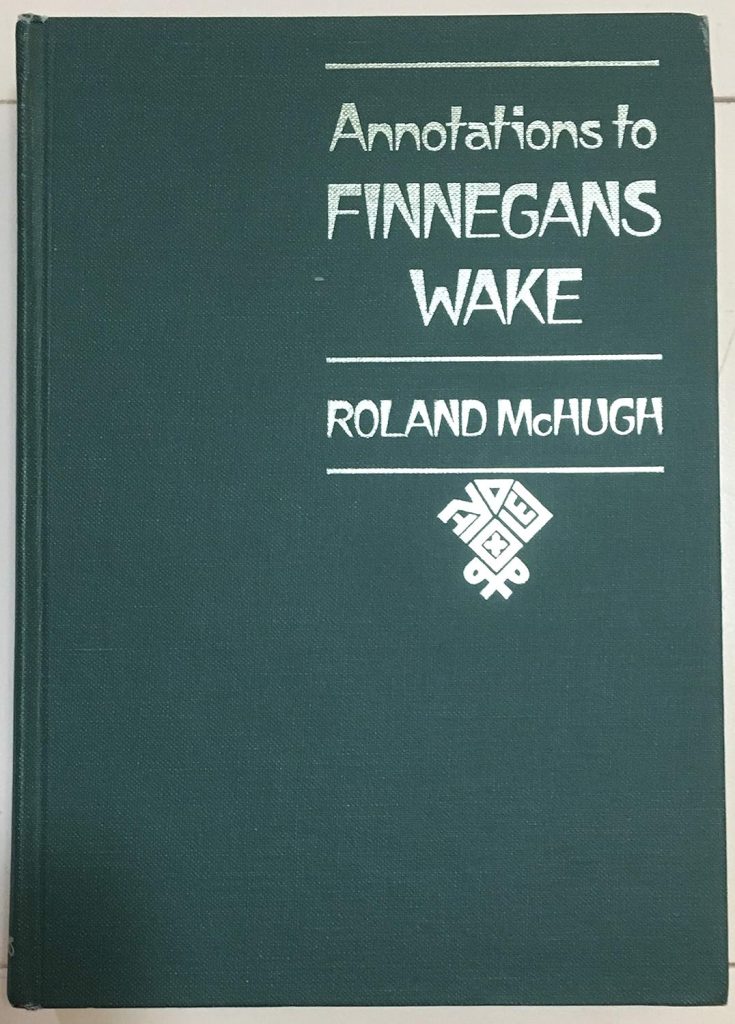

中公新書の『サンスクリット入門』も手元に取っておきたい一冊だけど、読むのがかなり大変で早々に中断した。読み通せる日は来るのだろうか。昨日書店に並んだ『フィネガンズ・ウェイク』翻訳版のハードカバー復刊には少し興味を惹かれたが、価格が価格なので見なかったことにする。注釈付きの原著(古本)を随分前に気まぐれで入手していることだし。教科書等を除く積読本の中では、読むのが最も困難であろう一冊である。いつか読めるのだろうか(読もうという気になるのだろうか)。