カッコーの歌

この前読んだ『嘘の木』、読後感が凄く好みだったので、著者の前作に当たる『カッコーの歌』も読んでみた。『嘘の木』と同様に約1世紀程前のイギリスが舞台のファンタジーもので、あちらはミステリー要素が強かったのに対して本作は冒険もの(?)である。雰囲気の暗さも同様だけれど、嫌ではない。主人公の少女はグリマー(?正確なところは分からないが、僕はため池とか古びた人工水路の様なものを想像した)に落ちて救出され、記憶を一部失った状態から物語が始まる。気味の悪いことに少女はどれだけ食べても空腹感を抑えることが出来ず、夜中に部屋を抜け出して木から落ちた腐りかけのリンゴまで拾って平気で食べてしまう。そして生意気で自由奔放な妹からは偽物と言われて嫌われる。タイトルからピンと来る人もいるかも知れないが、これ以上はどうしてもネタバレになってしまうので、内容に関してはこの辺で。

本書を読み進むうちにふと気が付けば、僕は知らず知らずのうちにこの物語をジブリのあの老監督の絵柄と動きでイメージしており、そう意識したらその後はもうずっとジブリが頭から離れなかった。物語展開はジブリの初期作品を思い起こさせるものがあるし、特に後半の屋根上を飛び回る追跡活劇はジブリの動きそのままで想像できる。何より主人公の少女は11歳、最初は生意気でお話が進むにつれて愛おしく感じられる妹が8歳(6歳だっかかも)、戦争で死んだ兄の元婚約者(姉妹の保護者的役割)が20歳そこそこと、あの監督が好きそうな要素が揃っていて、もし1990年代に彼が本作品を知っていたら映画化されなかった筈はないと思ってしまうのである。本書は2014年の作品なのだけれども。ちなみに『嘘の木』の方からはジブリをあまり感じなかった。

ひょっとして著者が彼の映画を見て育ったのかな、と思って後書きを読んでみると、どうやら接点は無さそうである。彼女は僕より数年年上のイギリス生まれ、幼少より物語に親しみ、若い頃から創作をしてオックスフォードで学位(分野は忘れた)を取得した才女、と有った。ファンタジー小説が好きで、とりわけ愛読したのが『ウォーターシップダウンのうさぎたち』だそうな。他にイギリスのファンタジーといえば当然『指輪物語』やダイアナ・ウィン・ジョーンズ(『ハウルの動く城』の原作者)なども読んでいる筈で、だったら僕と感性の近い部分があるのかも知れないなあ、とふと思った。そういう訳で少し追いかけたい作家なので、最新作(?)の『影を呑んだ少女』も読むことにする。

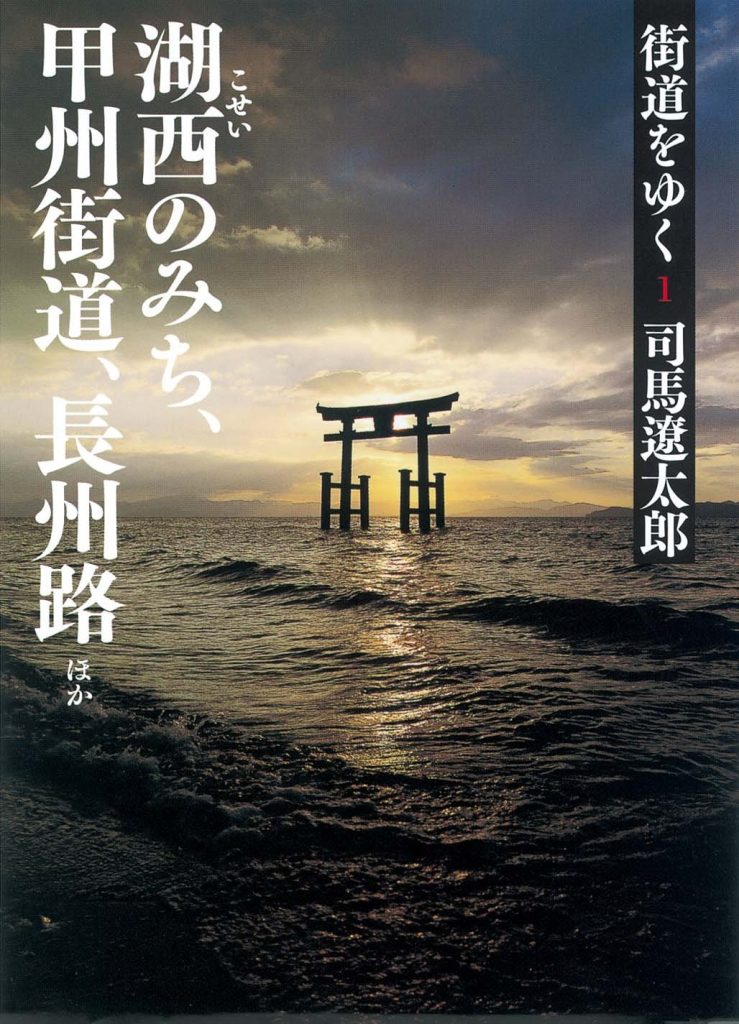

『影を呑んだ少女』は中古のハードカバーと8月末に出るらしい文庫本とで値段がそれほど変わらない様なので中古をネット注文する。届くまで読むのは『街道をゆく1』。琵琶湖の西岸から本シリーズがスタートする、その第一冊目である。海外に出て行くやつは粗方読んだが、日本がまるまる未読であった。感想の方は後日、気が向いたら。

先週後半から週末にかけて夏風邪を引いたらしく、熱が中々下がらなくて参った。今だに目の裏あたりが重く感じる。風邪の症状がで始める前日には、格闘ジムにて、コロナの流行以降ずっと疎かにしてきた太もも前を追い込むような筋トレを行い、ここ最近でちょっと記憶にない強度の筋肉痛に襲われ、階段の降りや腰を掛ける時など日常動作に支障を来たす程であった。寝床とトイレの行き来が辛かったことと言ったら。