パリ歴史探偵

歴史上で最も重要な都市を選ぶとして、中世以降に重点を置くなら、僕はパリを先ず挙げる。紀元前のローマ時代から続く古い都市である。パリの歴史を追うだけで世界史が分かる、とは誇張が過ぎるが、そう言いたくなる位に後年に影響を与えた重要な事件が多く起こった。それ以上に文化的側面での貢献は例を挙げればキリがない。文化の象徴である。唯一クラシック音楽(ロマン派辺りまで?)はドイツ語圏のものだろう。もちろん、こうした印象は歴史に余り詳しくない人間の妄想に過ぎない。

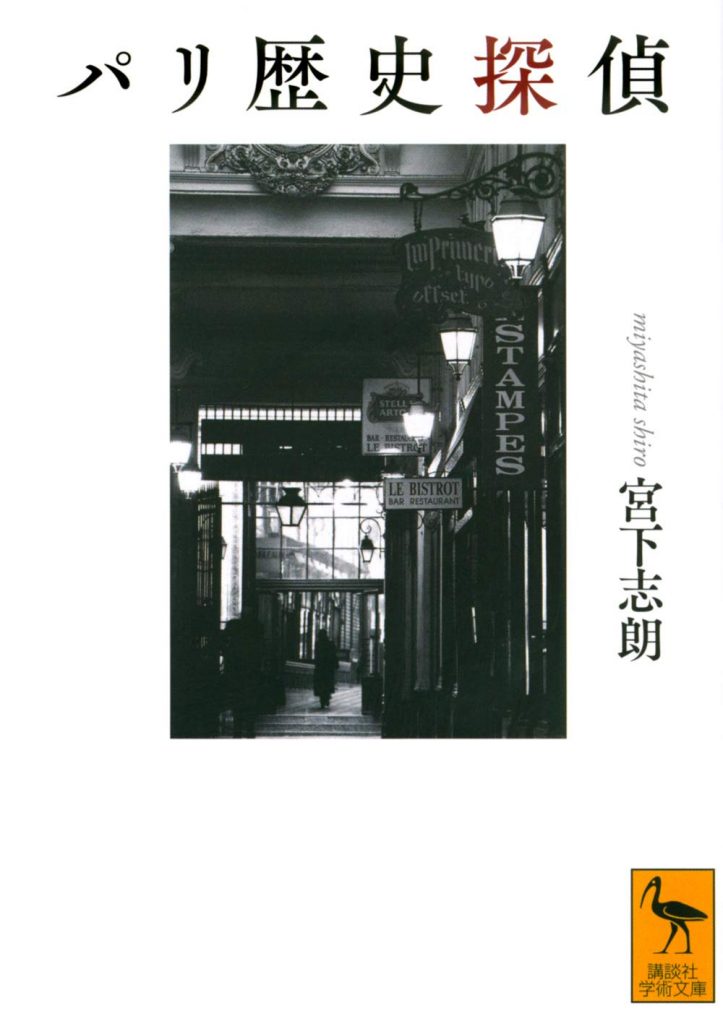

僕はパリに行ったことが無く、パリの街それ自体に興味は無いのだが、本書の著者名には馴染みがあって読んでみることにした(著者は白水社版『エセー』の翻訳者である)。フランス文学者である彼が、「パリの街角のさりげない光景の中に、この都市の記憶を、パリという馥郁たる香りの酒瓶の底に沈んだ澱のようなものをたどろうとした」ものが本書である。「ささいな「モノ」をめぐるささやかなる探偵紀行」とあるように、普通なら見落とすような小さな階段や公衆便所が取り上げられ、それらが文学テキストの中に登場する場面が紹介される。『失われた時を求めて』の「花咲く乙女たちのかげに」の章にある公衆便所の場面などは、読んでそれほど間もないのに、本書を読むまでそんな場面があったことすら覚えていなかった。無意識的無記憶の一例である。本書は真剣に読むような本ではないが、ゾラやランボー等が多数引用されるので、フランス文学に興味が有れば軽い読み物としてお薦めである。

「歴史」「探偵」にまつわる本を二冊挙げる。一冊目は最近に何かしらの賞を取った『雪の階』。ある華族の娘をめぐるミステリーである。時代は第二次世界大戦前、娘の女友達と陸軍将校の心中自殺とみられる死体が富士樹海で発見された。その死に疑問を持った娘は知人である新聞社勤務の女性カメラマンに調査を依頼する。調査の過程で浮かび上がるのがある妄想に基づく陰謀であり、それが二・二六事件へと繋がっていく、というお話。話の中心となる華族の娘は頭が良くてミステリアスであり、彼女が最後に犯人へ仕掛けた仕返し(?)が小気味良い。なお、本書の日本語は「ねちっこさの権化」である。「ねちっこい」という言葉を僕は生涯で初めて使ったかもしれない。日本語は重要な言葉(動詞や否定語など)が文末に置かれるので、僕など流し読みしたい読者にはありがたくない文章である。お薦めはしない。

二・二六事件繋がりでもう一冊。随分前に読んだものなので詳細は覚えていないが、火災に巻き込まれた主人公(高校生?)が目を覚ますと二・二六事件前夜であった、というお話。僕が宮部みゆきにはまる切っ掛けになった小説である。アリソン・アトリーの『時の旅人』が本書の元ネタのように感じたが、確かなことは知らない。『時の~』の方にも本歌が有るのかもしれず、今となってはよく見かける物語形式となった。ライトノベルの異世界転生ものもこれに繋がる系統だろうと思う(そちらの元祖というなら『ナルニア』の方かもしれない)。まだ読んでいなければお勧めであるが、若い人向けという印象であった。