ラテン語の世界史

ようやっと『ラテン語の世界史』を読んだ。購入してから書棚の目につく場所に置いていたのだが、なかなかその気分が湧かなかったのである。一旦重い腰を上げてしまえば、読み終えるのに時間はかからない。面白かった。ローマ建国以前から近代まで、ラテン語の「歴史」を総覧した内容である。丁度知りたかった、各ロマンス語への変遷なども簡単に解説される。ラテン語そのものに関する知識、例えば文法事項など、は章間のコラムで少しだけ説明されるものの、ほんの僅かの量に抑えられている。原文献からの引用文がラテン語のまま載せられていることや本書の広範な内容範囲から、ターゲットとする読者層としては多分、趣味としてラテン語を学習している(いた)人が考えられる。或いは同類の入門的な読み物を読んで、さらに周辺知識を知りたくなったような人。

その「同類書」として僕の頭に浮かんでいるのは、中公新書の『ラテン語の世界』、講談社新書の『はじめてのラテン語』、SB新書の『世界はラテン語でできている』辺り。最初の『ラテン語の世界』はラテン語の楽しさ?にフォーカスした本で、特にラテン語学習に弾みを付けたい人、始めようか迷っているような人向けだと思う。講談社のは文法中心で、手っ取り早く文法を知りたい人向け。SB新書版は内容が薄くてあまり覚えていないのだが、これは僕が既に対象読者ではなかった為である。語学にあまり慣れてない人向けかな?

最近ラテン語から離れており、せめて忘れないためにも隙間時間に何か少しづつ読んでおこうと思う。ウェルギリウス等あまり難しそうなものは続けられないので、『ガリア戦記』が良いかもしれない。ラテン語は、主要な原文・辞書共にWeb上で賄える点が手軽で良い。ところで、日本では近年、ラテン語学習者が増加傾向にあるそうな。出版量が増えてくれると嬉しい。

『物語 フランス革命』はKindleライブラリーで見つけた一冊。既読かもしれないけど記憶になかったので何気なく読み始めてみると、これがなかなか面白い。細部に深入りすることなく、簡潔にかつ楽しくフランス革命の知識を入れたい人向けである。記述内容の偏りや足りない箇所が有るかどうかは、他の本を知らないので分からない。

『ババヤガの夜』は、何やら海外で高評価という紹介文を目にして読んでみたもの。これもKindleにて。2,3時間で読み切れる分量である。いい加減に読んだせいで、途中で時系列が分からなくなる箇所があった。もしかすると著者が意図した引っ掛けだったのかもしれないと思いながらも、こういう時に気軽にページを遡れないのがKindleリーダーの欠点であり、面倒さが勝って先へ先へと読み進める。バイオレンス小説ということもあって楽しさは中々のものだが、記憶には残らない。同類の小説は夢枕獏など沢山あるだろうに、何故それらを差し置いて本書が受けたのか分からない。

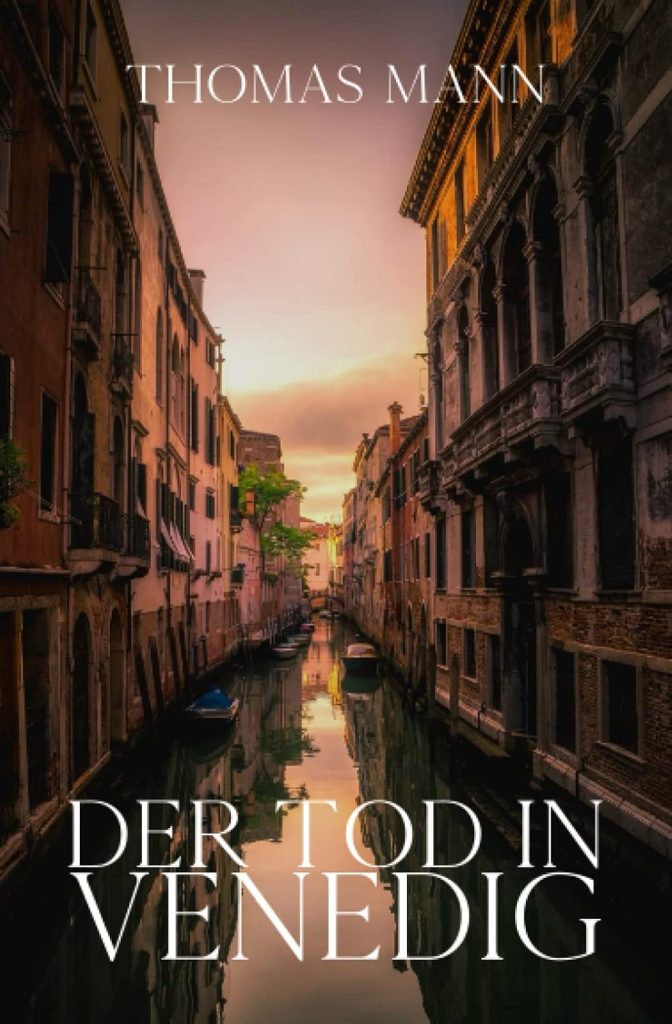

“Der Tod in Venedig(ヴェニスに死す)”は先週末にやっと読み終えることができた。先々週末からはいつもより一時間ほど長くミスドに居座って読んでおり、その時間が楽しみとなっていた。次は、とうとう本命の本に行くか、昔Kindleで購入しただけの妙なタイトルのエッセイ “Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod” を読もうか迷う。後者は何についての本なのか全く分からない。最近になってKindleリーダーを購入した理由の20%くらいは、その本命の分厚い紙版を持ち運ぶ手間を避けたかったからである。古典の洋書にありがちな、本が届いてみれば読むのが辛いほど字が小さかったという災難も避けられる。